どっちも回ってるっぽい、ってことしかわかりません…

会社の上層部などから『回せ回せ!』と言われ続けている方にとっては耳タコかもしれませんが、

聞いたことのない方にとっては、もはや呪文ですよね……

知らないままだと夢の中で唱えられそう……イヤだ……

── ということで(ちょっと強引)、

PDCAサイクル? OODAループ? なにそれ?

どんなときに使うの?

なにが違うの?

などなど2つの『回ってるっぽい』ものについてのご紹介です。

知ってしまえば、日常生活にも応用できちゃう優れもの。

皆さまのスッキリに少しでも貢献できれば幸いです。

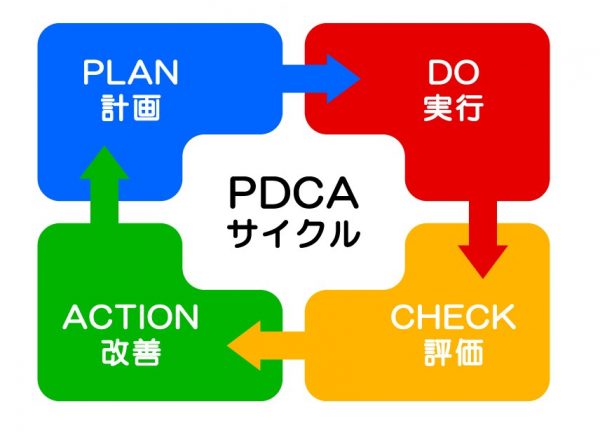

PDCAサイクルとOODAループの違いを簡単に説明

- PDCAサイクル: もともと工場など製造現場での生産性・品質の向上、管理を効果的に行うために作り出された枠組み

- OODAループ: 予測がつかない状況で成果を上げるための意思決定方法

どちらもステップがあり、それらを繰り返していくことでより高い成果を上げたり(PDCAサイクル)、

臨機応変な対応ができるようになる(OODAループ)、そのためのひな型のようなものです。

それぞれ名称に使われているのが、ステップごとの頭文字。

【PDCAサイクル】

- P: Plan(計画)

- D: Do(実行 / 試行)

- C: Check(検証 / 評価 / 確認 )

- A: Act(実行 / 改善 / 行動)

【OODAループ】

- O: Observe(観察 = みる)

- O: Orient(状況判断 / 仮説を立てる = わかる)

- D: Decide(意思決定 = きめる)

- A: Act(実行 = うごく)

- L: Loop(みなす・みこす)

目標を決め、その達成のための『計画を立てる』ことから始まるPDCAサイクル。

現状をしっかりと『観察』し、その状況の中でなにが最善の行動になるのかを素早く判断していくOODAループ。

ものすごくザックリですが、ここが2つの一番大きな違いになります。

PDCAサイクルは、アメリカの統計学者『ウィリアム・エドワード・デミング』さんが提唱したもの、とする説もありますが、

デミングさんの講演を聞いた講演主催者 (日本科学技術連盟)が作った日本のオリジナルという説のほうが濃厚。

一方、OODAループはアメリカ空軍の天才軍略家とうたわれた『ジョン・リチャード・ボイドさん』が軍を引退後に作り出した意思決定方法です。

(※ ちなみに読み方は『うーだるーぷ』。命名したのもボイドさん)

そもそも目的が違うので、本当は比べるようなものではないんですね。

……わかったような、わからないような……わからないような……

……ですね。

では続いて、それぞれの手法を少し具体的にみていってみます。

PDCAサイクルってなに?

先ほど書きました通り、PDCAサイクルはもともと主に製造業での成果アップのために生み出された手法です。

が、現在はそこだけにとどまらず、いろいろなジャンルの業務の問題・課題改善に幅広く活用されています。

応用すれば普段の生活に役立てることも可能。

ということで、

『最近、雑誌の懸賞に応募してお小遣い稼ぎをすることに目覚めた山田さん(世話好き・56歳)』

『そのお隣に住むオレ君(学生・19歳)』

にお手伝いいただき、

山田さんがPDCAサイクルを活用して成果を上げるまでをみていってみましょう。

第1ステップ『計画(Plan)』

山田さん:「うーん。月に1回当たればいい方、って感じね」

オレ君:「月1は寂しいっすね」

山田さん:「そうよねぇ、せめて月10回は当たってくれないと……

お小遣いどころかハガキ代もバカにならないもの……」

オレ君:「ハガキ、けっこうな枚数、送ってるんすね」

山田さん:「だいたい月に10枚くらいかしら」

オレ君:「へ? まさかの100%狙い?! それはちょっとムチャっすよ」

山田さん:「そう? じゃ、もっと送るハガキの枚数、増やしてみようかしら」

オレ君:「ですね。とりあえずそこからっす」

山田さん:「今まで10枚出して1回当たってたんだから、10回当てるには……ひゃ、100枚?!

でも、がんばる! 僕、がんばってみるわ!」

まずは、現状を確認。

『月に10枚程度のハガキを送り、月に1回当たるか当たらないかの率』

山田さんはこれでは納得できないんですね。

もっと当たるようになりたい。

で、それを売ったり交換したりして(やり方はわかりませんが)、お小遣いとして使えるようにしたい。

そこで、『目標』を決めます。

『2か月以内に懸賞に当たる回数を月1から月10に増やす』

現時点での『月に1回程度』を『平均して月に10回』に改善していく感じ。

ただ『平均月10回』だけだとあいまいすぎてしまうので、目標達成までの期間を決めるのが効果的です。

そしてそのための手段。

山田さんが『こうすれば、きっと今よりもよくなるに違いない』と思って立てた仮説が、

『送るハガキの枚数を100枚に増やせば目標達成できるはず!』

(※ ブログのアクセス数を伸ばしたいときなんかにも使えます。

『ハガキ10枚 → ハガキ100枚』の代わりに、『3日に1記事 → 毎日1記事』のように書くペースを上げていくとか)

『計画(Plan)』の段階ですることは、

- 目標を決める

- それを達成するにはどのようなことが効果的か、細かく分析して仮説を立てる

(山田さんはそれほど細かく分析していませんが)

- それを達成するにはどのようなことが効果的か、細かく分析して仮説を立てる

- その仮説に沿って計画を立てていく

です。

第2ステップ『実行 / 試行(Do)』

計画に従い、それらを実行していきます。

山田さんの場合は、せっせとハガキを書くこと。

立てた計画を常に意識することで、

山田さん:「なんだか最近、ハガキ書くのが仕事みたいな気がしてきちゃって……」

オレ君:「山田さん、気をしっかり持つっすよ! 目標を忘れちゃダメっす!」

山田さん:「(ハッ!)そうよね、危ないところだったわ。夢の懸賞生活! 夢の懸賞生活!」

ダダ下がりになってしまったモチベーションを持ち直すことができるようになります。

目標がブレない。

ここ、大事です。

そしてもう一つ大事なのが、実行した結果を記録していくこと。

ハガキを10枚出した時点での効果はどのくらいあったか。

20枚送った結果はどうなったか。

できるだけ数値化して残しておいてください。

この記録が次のステップに繋がっていきます。

第3ステップ『検証 / 評価 / 確認(Check)』

定期的に記録をチェックです。

『100枚ハガキを送れば、月に10回は懸賞に当たるはず』

という、山田さんが初めに立てた仮説通りにうまくいっているかを確かめていきます。

山田さん:「毎日手が痛くなるくらい書いてるのに、たいして当たる回数増えてないのよねぇ。

ほら、メッセージまでちゃんと書いてるのよ」

オレ君:「うわ! 黒ペンでギッチリっすね……なんか、ハガキが真っ黒に見えるっすよ」

山田さん:「だってこっちの熱意を伝えたいじゃない……ダメ?」

オレ君:「読みにくすぎっす……」

仮説通り懸賞に当たる回数が増えていたら、『ハガキをたくさん出す作戦』は有効。

でも、今回の山田さんのように、枚数を増やしても当たる回数が増えなければ、

『懸賞に当たるのは出すハガキの枚数だけが条件ではないのかも』

と気づくことができます。

うまくいかなかった原因を探っていくことが大事なんですね。

そして、

- ハガキを100枚出す方法自体をやめる

- ハガキを書くペースをもっと上げてみる

- 黒ペンでビッシリ文字を書くのではなく、カラフルなペンで読みやすいハガキを目指す

などなど、今後どのようにすれば目標に近づけるか、を分析していきます。

第4ステップ『改善 / 行動』

その方法を実行に移します。

→『読みやすくカラフルなハガキを月に100枚送る』

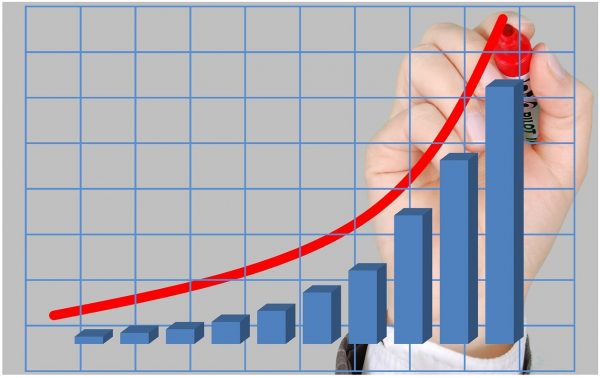

『計画 2周目』

はじめに立てた仮説に基づいた計画に比べ、2周目の計画は、

- ハガキを100枚送る

- カラフルなペンで書く

少し進化しています。

『実行 / 試行 2周目』

それをしばらく続けながら記録をとっていきます。

『検証 /評価 /確認 2周目』

山田さん:「オレ君!! 最近懸賞生活、順調よ~ ♪

しかも、どういうわけだか青とか茶色じゃなくってピンクとか水色みたいな淡い色のペンを使って書いた時のほうが成功率、上がってるのよ~ ♪」

オレ君:「山田さん、偉いっすね! うまくいかなかった原因だけじゃなくて、うまくいった原因まで分析したんっすね!」

1周目の結果を受け、そこから新たな目標を決めたら、それを達成するための計画を立て(Plan)、

その方法を実際に試してみる(Do)。

そして検証(Check)です。

1周目のように『うまくいかなかった原因』を探すのも大事ですが、

『うまくいった原因』を見つけることも重要です。

うまくいった原因に気づかないままだと、

『カラフルなペンを使って読みやすく書いたから当たる率が増えた』

だけになってしまいます。

これプラス、『中でも淡い色のペンで書くとより効果的なのかも』ということがわかれば、次の計画に加えることもできますよね。

- うまくいかなかったのはなぜか

- うまくいったのはなぜか

どちらもしっかり検証していく必要があるんですね。

『改善 / 実行 2周目』

検証の結果有効であれば改善のための行動に移していきます。

逆に『うまくいかなかった要因』があれば、その方法を修正、またはその計画自体を見直す判断も必要です。

『PDCAサイクル 3周目』

こうして3周目の『計画』は、

- ハガキを100枚出す

- カラフルなペンを使い読みやすく書く

- 中でも淡い色のペンを多く使っていく

また進化しています。

そして、これらを試してみて、それが有効であるかを検証。

有効であれば、続けていく。

その方法ではうまくいかなかったら、『なぜうまくいかなかったか』を考える。

見込みのないものは、その計画自体を中止するのもありです。

で、また計画を立て……と、継続的に改善に向けて進めていきます。

大事なのは『定期的な検証(Check)』です。

『計画 → 実行 → 検証 → 改善』

このサイクルが速ければ速いほど、たくさんの改善案を出すことができますよね。

これが目標達成期限ギリギリにチェックだと、あまり意味がないんです。

なにが悪くて懸賞に当たる率が低くなっているのか。

はじめは、

『ハガキ出してなさすぎ(月10枚……)』

そこで改善策として、

『ハガキを月に100枚送る』

これが1周目の計画(はじめは『仮説』に基づいた計画に)です。

実際に試してみて、あまり効果がないことがわかり、なにが悪いのかをまたまた分析。

1周目の実行と検証です。

その結果、

『ハガキが文字で真っ黒』

といううまくいかなかった原因が見えてきて、

『カラフルなペンを使った読みやすいハガキを月に100枚送る』

という新しい改善策が打ち出されます。

そして、これが改善された2周目の計画になっていくんですね。

ギリギリにチェックだと、こうした改善案が出されないまま期限を迎えることになってしまいます。

山田さんの場合なら、ひたすら黒ペンでハガキを書き続け、目標達成期限になっても、

『書いても書いても懸賞に当たらない。なのに書く枚数だけムダに増えてる』

こんな状態になっているはず。

だから定期的にチェック。

ハッキリした原因がわからないときでも、

『計画 → 実行 → 検証 → 改善』

を繰り返すことにより、いろいろな方法を試すことができるようになります。

で、検証した結果を反映させた計画もどんどんいいものになっていき、目標にもジャンジャン近づいていく。

これが『PDCAサイクルを回す』です。

山田さんの例で紹介してしまいましたが、

企業等でも業績を上げたり業務の効率化を図るため、

『PDCAサイクルを高速で回せ!』

は叫ばれています。

ところが、PDCAでは今の世の中、対応しきれないのでは……? と指摘され始め、新たに注目を集め始めているのが『OODAループ』。

こちらもサクッとみていきましょう。

OODAループってなに? PDCAサイクルとの違いは?

目標に近づけるよういろいろな試行を繰り返し、

その結果に応じて微調整を加え、最も有効と思われる方法を選択していくのがPDCAサイクル。

目指していた目標がブレたり、途中で横道にそれてしまったりしないよう、計画を立てるところから始まります。

製造業などの場合、決められたルールややり方に従い製品を作っていくので、PDCAサイクルは有効に作用してくれます。

ここで終わっていればよかったんですが、PDCAサイクルをあまりもなにもかもに当てはめてしまったため、

どう考えてもムチャな場面が出てくるようになってしまったんですね。

それが『不測の事態』。

早い話が『計画にないこと』に遭遇してしまった場合の対処です。

そんなとき、人はどのように自分のすべきことを決めていくのか。

こちらも山田さんとオレ君の例でみていきましょう。

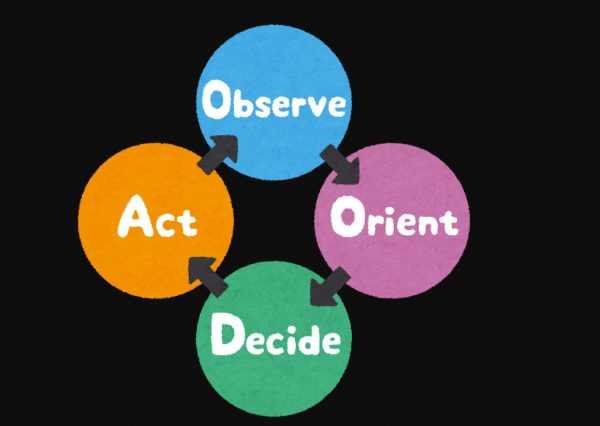

OODAループの流れ

- O: Observe(観察 = みる)

- O: Orient(状況判断 / 仮説を立てる = わかる)

- D: Decide(意思決定 = きめる)

- A: Act(実行 = うごく)

- L: Loop(みなす・みこす)

オレ君:「すごい熱気っすね……これがバーゲン会場ってやつなんすね」

山田さん:「(真剣な表情で左右を見渡す)」

オレ君:「山田さ……」

山田さん:「ちょっとオレ君、うるさい!!」

オレ君:「ひっ!」

山田さん:「あー!!(いきなり奇声を上げる)」

オレ君:「ひぃい~!」

これがOODAループです。1周が速い!

このままだと山田さんがただのヘンな人になってしまうので、

なにを思って奇声をあげたのか、山田さんの頭の中を覗いてみます。

『観察 = みる』

山田さんが今一心不乱にやっているのが観察。

- 狙っている服との距離は?

- その間にライバルはどのくらいいる?

- あ! あの服もいいわね

- 彼女、要チェックよ! さっきからずいぶん機敏に動いてるもの

- あそこの彼女よりは僕のほうが素早く動けそう。でも彼女のほうが距離が近いわ

- あの人はおとなしそうだけど、バーゲン会場でいつも見かけるのよね

- 負けられない! ここは女の戦場なの! などなど

自分の気持ち、今の状況、場の流れ、相手(この場合は同じ服を狙っていそうなライバル)の状況、獲物との距離、その場を観察することで手に入れることのできるあらゆる情報を収集。

だからオレ君に話しかけられてキレぎみになったんですね。

今、山田さんは忙しいんです。

『状況判断 / 仮説を立てる = わかる』

これまでの経験や自分の身体能力、身体的特徴など、自分が持っているデータと、観察によって手に入れた情報をミックス。

そこから見えてくる『今の状況』について理解し、あるていどの方向性(仮説を立てる)を決めていきます。

山田さんの場合、

『たしか前のバーゲンのときはいきなり館内放送が鳴って、ビックリしてる間に獲物をかすめ取られてたんだったわ』

『なんとなく、混み具合とか、前のときと似てるわね』

→『正攻法では獲物をゲットできないかも』

『意思決定 = きめる』

その服をあきらめて、違うターゲットを探すか。

あきらめずにその服をなんとか手に入れるか。

山田さんは自分の心に聞いてみます。

ここ、大事です。

何をしたいのか、どんな未来を望んでいるのか、自分(企業などの場合は組織になります)の意思をしっかり確認します。

『どうしてもあの服がほしい!!』

そこで、

『この不利な状況でターゲットを手に入れるにはどうすればいいのか』

について、考えられる限りの方法(行動)を素早く頭の中で挙げていくことに。

『実行 = うごく』

その中から、さっき立てた仮説(『正攻法では獲物をゲットできない』)ともマッチする最良と思われる選択肢をチョイス。

それが、

『奇声を上げる』

……たぶん前回バーゲン時の『館内放送』からヒントを得たのだと思います。

『みなおす・みこす』

そして『ループ』。

実際に実行に移してみてどうなったか。

現状にこれまでとの変化はあるか。

今度はそれら変化した(または変化しなかった)現状が『観察』のスタートラインになります。

奇声を上げたことでターゲットまでの道が開けたならいいんですが、

今回の山田さんの場合、現状に変化はなく、周りの人からヘンな目で見られただけ……でしょうね、おそらく。

『観察 2周目』

ということで、2周目の観察には、

『奇声を上げても意味がない』

という新情報もプラスされることに。

あとは同じです。

PDCAサイクル同様、

『観察 → 状況判断(仮説を立てる) → 意思決定 → 実行 → みこす・みなおす(改善)』

を繰り返していくことになります。

もともと作られた目的の違う2つですが、現在どちらかというと企業等が主に取り入れているのは『PDCAサイクル』のほうかと思います。

が、計画通りに進めることばかりが重視され、作業スピードが落ちたり、

計画外のチャンスは逃すしかなかったり、

なにより変化し続けている現状に対処しきれなくなってきているんですね。

工場など、変化がむしろ『不良品』や『不具合』につながってしまう場面であれば本当に有効な手法なんですが、

相手が人(取引先の相手など)や動き続けている市場となると、ちょっと……不利……ですよね。

そこで『今の時代にPDCAサイクルではムリがあるのでは?』と新たにOODAループを導入しようという企業も多くなってきました。

ですが、ここでも少し注意が必要なんです。

OODAループ導入の注意点

先ほどは山田さんの例で説明してしまったので、ザックリになりましたが、

OODAループを企業等で活用する場合、絶対に必要となってくるのが、

『頼れるリーダー』

『経営陣・従業員共通のビジョン / 企業の未来像』

OODAループは意思決定のための思考法です。

変化し続ける状況でも柔軟に対処できるよう、その判断を、

『初めに立てた計画』

ではなく、

『各々の観察によって』

に委ねているわけです。

どうしても全員に守ってもらわなければならないことは決めますが、

それ以外は現場などの判断で、状況に応じて変更しても構わないとされます。

ここで、上記の、

『共通のビジョン / 企業の未来像』

です。

経営陣も従業員もみな同じ夢を見て突っ走っているからこそ、

『組織にとってなにが最良か』

を、観察・状況判断・意思決定・改善(実行)により、もっとも効果的と思われる行動を各々がとることになります。

いちいち計画を立てないので、スピードも速いです。

ただ、

- 頼りになるリーダーがいない

- 経営陣のビジョンと従業員のビジョンがかみ合わない(もしくは経営陣のビジョンを押しつけているだけ)

- 経営陣が現場の様子を知らなすぎる(なのに経営の方針を決めている)

こうなってくると、

『組織にとってなにが最良か』

なんて従業員の皆さんにとってはどうでもいいことになってしまうんです。

新しく会社を立ち上げたり、新規の事業を進める、といった、

『みんなでやろうぜ!』

『オレについてこい』

的気分で盛り上がっているときには非常に有効なOODAループ。

開発された目的も違いますので、PDCAサイクル・OODAループ、どちらか1本ではなく、

それこそ場に応じて柔軟に使い分けていく、

もしくは、PCDAサイクルに『自由度』を付加した独自のサイクルを取り入れるなど、

どちらの欠点も補える形の手法を採用する企業も増えてきているようです。

『PDCAサイクル』と『OODAループ』の比較

最後に2つの違いを簡単にまとめていきましょう。

それぞれなんの頭文字?

【PDCAサイクル】

- P: Plan = 計画

- D: Do = 実行 / 試行

- C: Check = 検証 / 評価 / 確認

- A: Act = 改善 / 行動

まず目標を設定し、それを達成するための『計画』を立てます。

(初めのサイクルでは達成できるであろう『仮説』を立てる)

その『計画』に沿って、達成のための手段等を『試行(テスト)』していきます。

計画通りに事が運んでいるかを定期的にチェック。

そして『試行』の結果をもとに『うまくいった原因』『いかなかった原因』について検証です。

サイクルの最後は、これまでの流れで得た改善策を実行。

うまくいかなかった場合は、これらを含め新たな計画を立てていきます。

このサイクルを繰り返すことにより、計画の精度は上がり、目標達成に近づいていきます。

【OODAループ】

- O: Observe = 観察 = みる

- O: Orient = 状況判断 / 仮説を立てる = わかる

- D: Decide = 意思決定 = きめる

- A: Act = 実行 = うごく

- Loop: みなおす・みこす

自分の置かれている状況、相手の状況、市場の動き、文化圏、環境など、観察により、幅広く情報収集していくことから始まります。

そして、その情報と、自分の経験や持っている情報を照らし合わせることにより、

今の状況を理解し、向かうべき方向を定めていきます(仮説を立てる)。

そのためにできることはなにか? を思いつく限り挙げていきます。

いくつも出てきた選択肢の中から、先ほど立てた仮説とも一致する行動を選び、

実行に移す、です。

だいぶ違いますよね。

もともとなんのために生まれた?

【PDCAサイクル】

- 工場の生産性・品質の向上のため、問題点や改善点を特定・変更するための枠組みとして誕生

【OODAループ】

- 戦場のように先の予測ができない状況であっても素早く意思を決定するための思考法として誕生

生みの母は?

父ですが……

【PDCAサイクル】

- アメリカの統計学者『ウィリアム・エドワード・デミング』さんによって日本に紹介された、という説もありますが、

おそらくデミングさんの講演を聞いた講演主催者である『日本科学技術連盟』が生みの……父たちと思われます

【OODAループ】

- 元アメリカ空軍の天才軍略家と呼ばれた『ジョン・リチャード・ボイドさん』が軍を引退した後、

人間の思考法の研究を進めていくうちに生み出したものです

終わりに……

OODAループは『ウーダル―プ』と呼べるのでいいんですが、PDCAサイクルは内容を知っても名前で舌を噛みそうです。

『ぴーでぃーしーえーサイクル』……言いにくい……

日々変化していく現在ではOODAル―プがもてはやされるのもわかります。

が、PDCAもルーチンワークなどでは効力を発揮してくれる頼れる手法です。

どちらも普段の生活に取り入れられるところもいいですよね。

山田さんもどちらもなに気に駆使していました。

山田さんが使いこなせるなら、きっと僕も……

── というわけで、

くだらない例を挟んでしまいましたが……

皆さまの『PDCAサイクル』『OODAループ』へのモヤモヤは晴れてきましたか?

少しだけでもモヤモヤ解消のお手伝いができていたらうれしいのですが……

ではでは。

最後まで長文におつき合いいただきありがとうございました。

最後に

「セカンドオピニオンサービス」と

4万数1000作品の中から優秀賞を獲得した

「動画18時間のブログマネタイズ専用教科書(アフィリマシーン)」を

▶ メルマガ登録者様に無料プレゼント中!

迷っている時間が長いと成功するまでに時間がかかってしまいます。

1日でも早くブログで月収10万円超えを実現しましょう!

ーーー管理人紹介ーーー

齊藤 健(HN:花月)

埼玉県生まれ

Web集客コンサルタント

メンタル障害アドバイザー

ChatGPTマネタイズの専門家

ゼロからお金を生み出す専門家として18歳より活動を開始。

一人ビジネスで億超えを達成し、それを教えたところ数1,000万円稼ぐ実績者が誕生。

現在はインターネットを活用したビジネスを専門に多くの実績者を輩出。

副業からインターネットビジネスを始める初心者のクライアントさんと近い距離で自分メディアにお客さんを集める戦略策定、施策が得意。

自身がメンタル障害で苦悩してきた経験を活かして、メンタル障害からビジネスで圧勝する必勝パターンを研究・ブラッシュアップして自宅を仕事場にしたい人を応援している。

セミナー登壇やメディア出演も経験。

好き:ねこ、昼寝、刃牙、ワンピース

嫌い:上下関係、我慢、梅干し

趣味:動物と遊ぶ、読書、瞑想

LINE公式:https://lin.ee/i7sXyFe

LINE公式限定:旬な話題やAI関連のマネタイズ方法などを配信中。